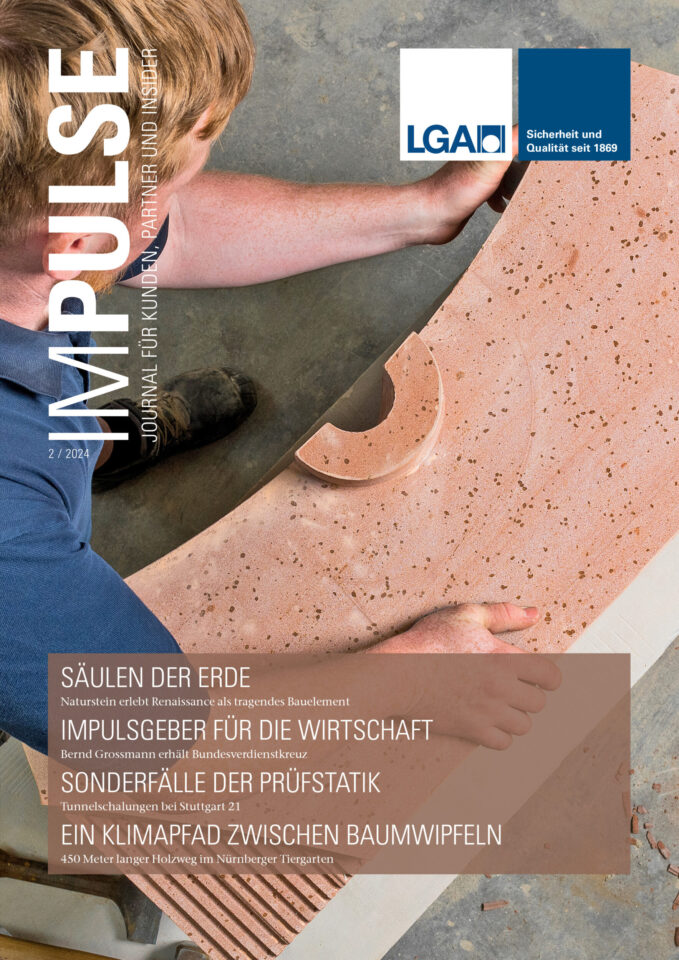

NATURSTEIN ERLEBT MAKING THE „CONCRETE CHANGE“? EINE RENAISSANCE ALS TRAGENDES BAUELEMENT

Wenn etwas in Stein gemeißelt ist, gilt das als Sinnbild für Festigkeit, Dauerhaftigkeit und neuerdings wieder als eine nachhaltige und umweltfreundliche Bauart. Die Verlässlichkeit und Festigkeit des Naturproduktes Stein – sein Charakter – stand nie in Frage, dass jedoch nun im Massiv- wie im Fassadenbau eine Rückkehr zum Traditionsbaustoff zu beobachten ist, hat moderne Gründe. Darunter sind u. a. solche der Herstellung und des Einbaus von Naturstein-Mauerwerk (neue maschinelle Techniken in der Vorfertigung und Errichtung) und vor allem solche des Umweltschutzes (die Herstellung gängiger Baustoffe wie Stahlbeton, Zement erfordert sehr viel Energie und verbraucht in hohem Maße CO2) zu nennen.

MAKING THE „CONCRETE CHANGE“?

Jahrtausendelang waren Ziegel und Stein die Baustoffe zur Errichtung von Gebäuden. Für Mauern, Pfeiler, Stützen und Gewölbedecken wurden massive Naturwerksteine verwendet. Mit der Einführung des Stahlbetons verlor der Naturstein als konstruktiver Baustoff an Bedeutung. Beton, ein künstlich hergestellter Steinersatz, kombiniert mit Stahl zur Aufnahme von Zugspannungen, erschien als probates Mittel, um schlanke Bauteile mit hoher Lastaufnahme preiswert zu erstellen. Die Nachteile, ein exorbitant hoher Energieverbrauch bei der Herstellung und der enorme CO2-Ausstoß, wurden als vernachlässigbar angesehen. Das hatte Folgen für die Natursteinproduktion. Viele ländliche Steinbruchbesitzer stellten ihre Arbeit ein. Das zeigte Auswirkungen bis ins Handwerk: Als Inhaber eines Handwerksbetriebs wie der „Stutzmann Steinmetz und Bildhauer GbR“ in Fürth muss etwa Peter Stutzmann umfangreiche Steinelager vorhalten, um Rohmaterial für Sanierungsarbeiten liefern zu können.

Langsam bahnt sich ein Paradigmenwechsel an, eine Rückkehr von Naturstein als lastabtragendem Baustoff in den Gebäudebau. Steve Webb, Tragwerksplaner von „Webb Yates Engineers, London“ macht eine nüchterne Rechnung auf: „Energy and Labour“, Energie und Arbeit(skräfte), seien die Preistreiber. Naturstein sei ein witterungsbeständiger, haltbarer, jederzeit recyclebarer Baustoff, während Beton viel Wasser enthalte, das mit der Zeit austrockne und die Bausubstanz ständig verändere, zählt er auf.

Außerdem muss Naturstein, der bereits seit Millionen von Jahren als fertiger Rohstoff in der Natur vorhanden ist, nicht erst energieaufwendig künstlich hergestellt werden. Weshalb ein anderer Vortragsredner auf der Stone Tec 2024 in Nürnberg der Baleare und Architekt Carles Oliver, den Slogan ausgibt: „making the concrete change“. Sein Anliegen: „Original regional“ bauen, mit Produkten aus der Umgebung, die sich wiederum in die Umgebung einfügen.

Nina und Hermann Graser von der familiengeführten Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH sind engagierte Fürsprecher des lastabtragenden Bauens mit Naturstein. Sie sind sowohl im Deutschen Naturwerkstein-Verband als auch im Europäischen Natursteinverband Euroroc engagiert. „Es ist im Grunde recht einfach, das Bauen als einen Hauptverursacher von CO2-Emissionen von diesem Malus zu befreien: Man muss es machen wie früher“, sagt Nina Graser, eine Juristin, die Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des 120-Mitarbeiter- Betriebes übernommen hat. „Naturstein und Holz kombiniert sind Materialien, die schon da sind, CO2 ist in ihnen gespeichert. Und das Argument ‚Preis‘ ist nicht überzeugend. Es übersieht, dass Naturbauwerke eine viel längere Lebensdauer besitzen und die Erzeugung von Zement und anderen künstlich hergestellten Baustoffen massiv subventioniert wird, während wir als Mittelstand gelten und somit keine Förderungen für Energie usw. erhalten.“

NATURSTEIN: GEBALLTE EXPERTISE IN DER LGA

In der LGA gibt es etliche Experten, die sich dem Naturstein widmen. Geologen, Steinmetze, Chemiker und Bauingenieure haben Expertenwissen über Natursteine erworben. Einer von ihnen ist Gregor Stolarski, der die mittelalterliche Brücke von Mostar nach den „Jugoslawienkriegen“ zu restaurieren half und seit Jahrzehnten der Experte für die Nürnberger Stadtmauern ist. Dieter Straußberger (Leiter LGA Infrastruktur) kennt sich mit Naturstein, Gesteinskörnungen, Felsen und Recyclingbaustoffen aus. Joachim Deppisch aus Würzburg ist weltweit anerkannt als Experte für die „zweite Haut, die ein Gebäude schützt“, womit Natursteinfassaden umschrieben werden. Und gerade Fassadenplatten und ihre Verankerungen sind angewiesen auf Labors, die wissen, wie man sie prüft und damit für dauerhafte Sicherheit sorgt. Unter der Leitung von Dieter Straußberger wacht der Steinmetzmeister Andreas Klarmann in den Laboren der LGA u. a. über Fassaden, „von denen jeder Stein ein Unikat ist und jede Halterung einzeln geprüft werden muss“, wie er betont.

„Die Qualität unserer Labors ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale“, betont Dr. Michael Cyllok, der vielen Kollegen als LGA-Brandschutzexperte aus München bekannt ist. Doch ebenso lange forscht er über Natursteine. Erst kürzlich war er für Dreisteinversuche in Nürnberg mit Andreas Klarmann im Labor. Dabei wurden große Sandsteine mit Mörtel vergossen, abgedrückt und ihre Mauerwerksdruckfestigkeit gemessen. Denn die bekannten guten Eigenschaften des Natursteins, etwa seine sehr gute Druckfestigkeit, bedürfen der belastbaren Quantifizierbarkeit und eines nachvollziehbaren Bemessungskonzepts.

„Lange Zeit dachten wir, die Leistungsfähigkeit von Naturstein sei nicht sicher berechenbar“, so Cyllok. Doch dies hat sich geändert: „Aufbauend auf den alten Geheimnissen der Steinmetze, können wir heute mit modernen Versuchsanordnungen gesicherte Laborwerte errechnen. Wir haben die Streuung des Materials im Griff, da wir Verteilung und Größe von Fehlstellen bestimmen können.“ Naturwerksteine im Außenbereich müssen sich nach DIN-Normen bemessen lassen. So müssen sie eine ausreichende Witterungsbeständigkeit (nach DIN EN 12371 oder nach DIN 52008) und eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um die Belastungen aus Eigengewicht, Auflasten, Wind und Schnee sowie Temperaturbeanspruchungen schadensfrei aufnehmen zu können.

Die „Deutsche Bauzeitung“ (DBZ) hat Einsatzgebiete für Naturstein aufgelistet: „Fester Aufstand, feste Verankerung, Mauerwerk aus Naturstein, Vorsatzmauerwerk, Vorsatzschalen, Gesimse aus Naturstein, Fenster- und Türumrahmungen, Architrave oder Stürze, welche Öffnungen überbrücken, Säulen und Stützen.“ Für Michael Cyllok ist vorstellbar, dass auch der Hausbau der Zukunft wieder natürlich und massiv wird: „Mit Naturbaustein wird das Bauen der Zukunft menschenfreundlicher“, ist Cyllok überzeugt. „Natur kommt in die Stadt, der Stein ist kein Fremdkörper. Es ist ein natürlicher Prozess, dass Bäume, Wasserläufe nachfolgen.“

Überlassen wir das Schlusswort Hermann Graser (Bamberger Naturstein): „Nachhaltiges Bauen ist weltweit ein zentrales Thema, nachdem die Bauund Gebäudewirtschaft für ca. 38 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Um den ökologischen Fußabdruck im Bausektor zu senken, ist es unerlässlich, natürliche Baustoffe wieder in den Fokus der Architektur zu rücken.“